同学1:

那是一个8月份的晚上,我正在学校食堂旁边的街道走人行道过街。红灯变成了绿灯,我刚向着斑马线踏出了第一步,车流中其中一辆车的副驾驶座上探出了一个脑袋,并叫嚣着:“Hey What’s up yellow man”

我改变了路线,径直向说话的那个人走了过去,反手就是一巴掌,并掏出了腰间的九毫米手枪,指着他的脑袋说:“Say that shit again and I’ll blow your god damn head off right here”

这个被我扇了一巴掌的人知趣的闭上了嘴,驾驶座的驾驶员道了歉,然后便开走了

同学2:

来澳洲之前我对澳洲充满了期待,觉得这里的人讲礼貌,有素质。直到我在商场里遇到了来自一个本地人的种族歧视。她说的词很难听,我当时也没有回应,事后回到自己的出租房内很难受,也很后悔没有采取任何的行动,直到我给室友和朋友倾诉过后,他们共同指责了那个人,叫我别跟那个人一般见识,澳洲不是每个人都那样。我心理才好受了一些。

同学3:

在国外读高中时,我遭遇了一个黑人同学的歧视,他说我slanted eyes,叫我go back to my country。虽然很生气,我选择了冷静处理这件事情。在美国,种族歧视是可以上升为法律事件的,我去了老师和校长办公室将事情原委告诉了他们,从那以后这个同学再也没有叫过我一次带有种族歧视性的词语。

同学4:

从12岁来到美国,有5年了,还没遇到过这次这么猖狂的种族主义者,那我哪能输掉啊,吵架我最厉害,老子一番racial slur和slang上去骂的那个人口都开不了。

事实上,虽然美国、加拿大、澳洲、新西兰、英国等国家已经无数次提倡过inclusion、diversity、equity、liberty、justice等概念,宣扬着种族平等、包容性多样性等概念,白人至上(white supremacy)、以欧洲为中心(特别是Anglo-Saxon)的社会观念、规范和意识形态依然盛行。特别是疫情过后,Anti-Asian Sentiment/Asian Hate Crime已经变成了一个非常猖獗的现象,以至于海外华人需要用protest和社区自行组织的巡逻队来对抗。

一方面,这是这些国家的精彩;而另一方面,这也是在这些社会中生活对于我们中国留学生、中国移民、工签身份者、华裔不可避免要面对的一部分。这样种族问题相当敏感且剧烈的环境能锻炼我们的生存能力、看待种族区别和平等的视角、以及处理不同的世界观的平衡能力。

在这篇文章当中,小编会讨论关于racism/racial discrimination的根源、在国外生活的中国人遇到的种族歧视事件、以及怎么样从自己情绪、认知、和实际举动层面去处理自己遇到的种族歧视。

种族歧视(racism),故名其义,是某一部分人(通常处于社会文化中心的人群,但也可以是minority)对于跟自己种族不同的人群的偏见、歧视、和不公平待遇。其演变形式及其广泛,但界限有时又模糊。一些常见且直接的历史案例包括1882年美国政府实行的Chinese Exclusion Act(排华法案)、欧洲殖民者的三角贸易/跨大西洋奴隶贸易(in which一些非洲人被贩卖到殖民地做奴隶)、在欧洲对于犹太群体的歧视(anti-semitism)、以及对于伊斯兰群体的歧视/也称为伊斯兰恐惧症(Islamphobia)。

Racism的根源其实并无单一起因,而是由权力关系、经济、个人价值观、社会事件、和刻板印象(Stereotype)共同作用形成的。

例如我们从权力关系和经济角度来讲,跨大西洋奴隶贸易期间,非洲这块大陆对于欧洲殖民者来说是一个落后且野蛮的存在(非洲土著的生活习惯、行为方式、社会文化对于很多欧洲殖民者都是一个及其savagery、otherwordly、看不惯甚至是卑贱的存在),而这结合欧洲殖民者自己的贪婪以及道德良心的败坏和伦理的缺失,也就促成了殖民者将非洲人去人格化(dehumanization)和物化(objectification),将他们当作商品和奴隶贩卖到殖民地,且用最残暴无人性的方式对待他们。当然过程中也存在着好的slave owner(奴隶主),他们尊重被贩卖的非洲人,且用富有人权和尊严的方式合理对待他们。

同样,1800s时期的排华政策,本质上来说也是美国政府感受到了威胁,为了巩固维持国家主权(sovereignty)而指定的一套方针,同样的rhetoric和策略也用到了东欧移民身上,例如民主党在1880时期前后制定的一系列campaign来限制工人阶级的东欧移民的社会能动性。东欧移民和当时的中国人,对于美国政府来说,都是经济和社会稳定的威胁(例如淘金热中中国人抢了白人的金子份额,东欧移民让本地人找不到工作),至少在他们看来是这样。这套“对一个国家来说,没有什么比自我生存更重要的权力”的框架和意识形态,现在仍然盛行,如右翼当权的美国政府。

例如我们从个人价值观来讲,很多white supremacist觉得欧洲文化才是最好的。评判所有其他种族或者民族(例如早期南欧意大利和东欧移民在美国被歧视)的标准也就是他们有多 “白”,是否符合whiteness内的标准,是否符合Anglo-American/Anglo-Saxon(包括英国、北欧、德国、比利时、法国在内的民族血统)。纳粹党、3K党同样觉得白人的皮肤、文化、思想才本应是这个世界的秩序所在和中心规范,同时这些人也觉得其他民族的生物特征(肤色、体味、长相等)是inferior的(次等的,卑贱的),这些价值观也就构成了个人层面的种族歧视。

再比如我们从社会事件层面上来讲,在美国,一个很常见的社会言论和事实是:虽然黑人只占美国社会总人口的13%,他们确占美国监狱总人口的40%以上。当然,这可以被解读为警察暴力执法、种族执法、社会结构性的因素带给黑人社区的社会劣势以及相对应的教育上、经济上、认知层面的disadvantage,从而一起形成黑人在监狱人口中的over-representation(过度代表)。而社会事件层面,确实是有很多黑人犯罪的事件,虽然白人和其他民族犯罪事件也很多,但这些事件的存在就给大家形成了一种刻板印象,那就是… emmm,遇到某些人要避开走,不要到黑人区去等。

甚至可能一个人遭遇了某个种族的侵害(如白人父亲的女儿被黑人强奸、白人家庭被黑人抢劫等),这些事件不仅伤害了被害者和他们周围的人,也给被害者的价值观带来影响,让他们产生对施暴者整个种族群体的仇视和歧视。

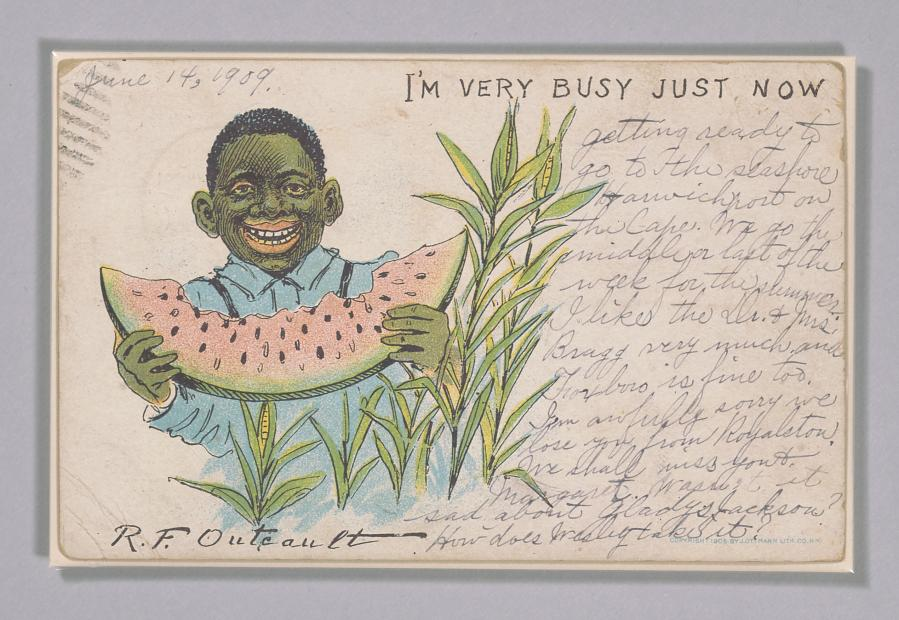

刻板印象,在另一方面,受着以上这些所有因素的影响。但同时,Stereotype又是通过我们接受的文化、教育、接触过的人、看过的媒体材料、新闻、电影等东西不知不觉形成在我们脑海里的,我们的脑海里可能会出现:

总的来说,种族歧视的根源是不单一的,它由个人偏见和价值观、社会经济因素、权力动态、社会实践、和文化中存在的刻板印象等因素形成。小编相信了解了种族歧视的根源我们才能更好的从个人情绪、认知、甚至是社会以及政策层面去处理它。

留学生们在海外遇到的种族歧视事件层出不穷,从微小以及细节化的micro-aggression和passive aggressiveness到暴力行为,从在餐馆点餐、报警、公共场所被区别对待到在路上说中文被神经病暴打,在美国、加拿大、澳洲、新西兰等地 – 对华人的歧视处处可见。但根据小编和朋友在国外生活经历,大部分人还是友善的。这些事情发生的同时,我们要用一个没有偏见的心态去看待,种族歧视终究还是个人偏见和愚昧的结果。

当我们在海外遭遇种族歧视时,最先需要铭记的原则就是安全第一。无论是路上的辱骂,还是公共场合的冲突,最重要的是先离开危险的环境,把自己保护好。安全撤离之后,紧接着就是收集证据(幽默地说一句,这是基于你还没有暴力对待对方的时候,如果已经把对方干翻了,就先行撤离吧),这一步往往决定了你能否在后续的法律和学校申诉程序中站得住脚。用手机拍下现场视频,记下时间和地点,甚至是对方车辆的牌照,或者请旁观者留下联系方式作为证人,这些都是细节但非常关键的操作。之后,把事情及时告诉你的朋友、室友或者家人,让他们知道你遇到的情况,这不仅是心理上的支撑,也是实际安全的一部分。

法律和制度渠道是应对歧视的第二个支柱。如果情况严重,比如带有威胁或身体上的暴力,建议立即报警。在澳洲,可以直接拨打000;在美国或加拿大,也有相应的紧急号码。即使只是语言上的侮辱,也建议报案或至少向警方登记,因为这有可能构成仇恨犯罪(Hate Crime),而这种仇恨犯罪在国外其实通常是蛮严重的,你可以press charges(上诉)。报案时要记得索取编号并保存一份记录,这在未来需要继续投诉时非常有用。除此之外,澳大利亚各州都有反歧视机构,而联邦层面上也有澳洲人权委员会,允许个人针对种族歧视行为提出正式投诉。对于学生来说,学校本身也有义务保护国际学生的权益,可以直接向学生事务处、校园安全部门或者平等与多元(例如名叫Inclusion、Diversity、Equity等的部门)办公室报告,他们有责任跟进和采取措施,比如调整课程安排、提供心理辅导、甚至是让你临时搬到更安全的宿舍。各地的华人律师都很普遍,当地律师也会接手这种案子,一个电话,他们便会帮助你。

除了制度上的保护,身体和心理上的自我防护也同样重要。学习非攻击性的自卫技能是一个非常有效的方式,它并不是要你主动挑衅或报复,而是为了在危险情况下有能力保护自己、脱身并建立自信。拳击、巴西柔术(BJJ)、泰拳、摔跤或者合气道,这些格斗术不仅能提高身体的敏捷和反应能力,更能培养你在紧张环境中的冷静。我自己在美国留学的时候,就曾经在课余时间去拳馆学过boxing。刚开始时只是为了锻炼身体,但随着训练深入,一套干脆利落的组合拳让我整个人的气场都不同了,再也不会因为路人一句带有歧视意味的话就感到恐惧。后来又接触了柔术和泰拳,那种能在被对方推搡时用一个控制动作反守为攻的感觉,不只是身体上的力量,更是一种心理上的底气。当然,遇事尽量还是要降温和缓解冲突,de-escalation永远是第一原则,但知道自己有能力保护自己,也就能在心理上不再处于被动。

心理调适是另一个长期必须面对的课题。正念(mindfulness)和情绪调节的训练能帮助人在遭遇辱骂后稳定情绪,避免陷入冲动的报复模式。通过呼吸练习、短暂地离开冲突场景,或者立即打电话和朋友聊几句,都能有效缓解愤怒或羞辱的情绪。在处理种族歧视时,情绪分离(emotional detachment)也是关键。它意味着先把自己从受害者的身份中抽离出来,把注意力放在收集证据、记录事实和寻求帮助上,然后再慢慢处理情绪。站在“旁观者”的角度去看待这件事,会让你更理性地分析发生了什么,从而更有效地采取后续行动。

长期来看,培养心理韧性(mental toughness)才是根本。规律运动不仅能强健身体,还能释放压力;参加团体活动和社群,不仅能拓展社交圈,也让你在遭遇歧视时不会感到孤立无援;而不断学习抗压和自我恢复的技巧,则能让你在反复面对不公平时依然保持清醒和坚强。小编见过不少朋友,刚来留学的时候因为一两次遭遇就彻夜难眠、甚至怀疑自己留学的选择,但随着时间推移,他们通过健身、学武术、和朋友社团在一起,不仅内心变得更强大,还能从容地告诉别人:歧视只是个别人无知和偏见的投射,它不能定义我是谁。

因此,面对种族歧视,真正可行的应对策略不是以暴制暴,而是三方面齐头并进:制度和法律层面的保护与申诉,身体和技能上的自我防护,以及心理和情绪上的调适与成长。一个既能冷静取证、又能在必要时保护自己、同时还能长期保持心理健康的人,才是真正能在海外复杂环境中立足的“强者”。

在这里,小编还有一个最重要的建议,这也直接联系到了我们在开头说的Racism/Racial Discrimination(种族歧视)的根源,那就是,我们要认识到这些做出种族歧视行为的人,他们根本上是环境的产物。从某种角度上来说,You Don’t Have to Take It Personal!抽离出来,将racist看成一个环境产物,看到背后的社会文化、政治等结构性原因,set aside自己的pride,这个经历就不那么会困扰着你。

如果对方只是骂骂咧咧两句,你因为自己的自信心和个人性格没有还击,那么事后不要ruminate(反复去想)这个经历,责怪自己没有采取行动,以至于给自己的mental health造成影响。如果对方已经上升到了physical的层面,那么也不要想至对方于死地,把racist当作一个不值得你坐牢和赔钱的物种,制服他,出口气也就罢了。

华人自行组织的巡逻队,保护中国城居民

社会中那些温暖的力量