Discourse Analysis(话语分析/英文缩写DA),也被称为论述分析,是我们在科研和大学各个阶段学习中时常会遇到的一种“质性/定性数据分析方法”。值得注意的是,话语分析/Discourse Analysis从发源之初到现在已经经历了非常多方法论层面的演变。并且话语分析也衍生出来了许多子种类的分析方法,例如Conversation Analysis(对话分析/谈话分析)、Critical Discourse Analysis(批判性话语分析)、Multimodal Discourse Analysis(多模态话语分析)等等。

话语分析通常用于语言学,社会学以及其他的社会科学中的话语分析,它带着及其丰富的自身理论和应用性,不仅能帮助研究者在语言学层面对句子和词语进行“零件式剖析”,也能用于调查人与人之间谈话的背后,存在着哪些潜在的权力关系、地位高低、和隐含的社会和文化预示。在本篇博客文章中,小编就将带大家一起了解话语分析(DA)的历史和起源,不同的Discourse Analysis的种类,包括偏向于 “语言本身”的话语分析种类 以及 偏向于“社会政治文化”方面的话语分析种类。最后,我们将通过分明的步骤以及一个热身小练习一起来了解典型的华语分析怎么样去进行!

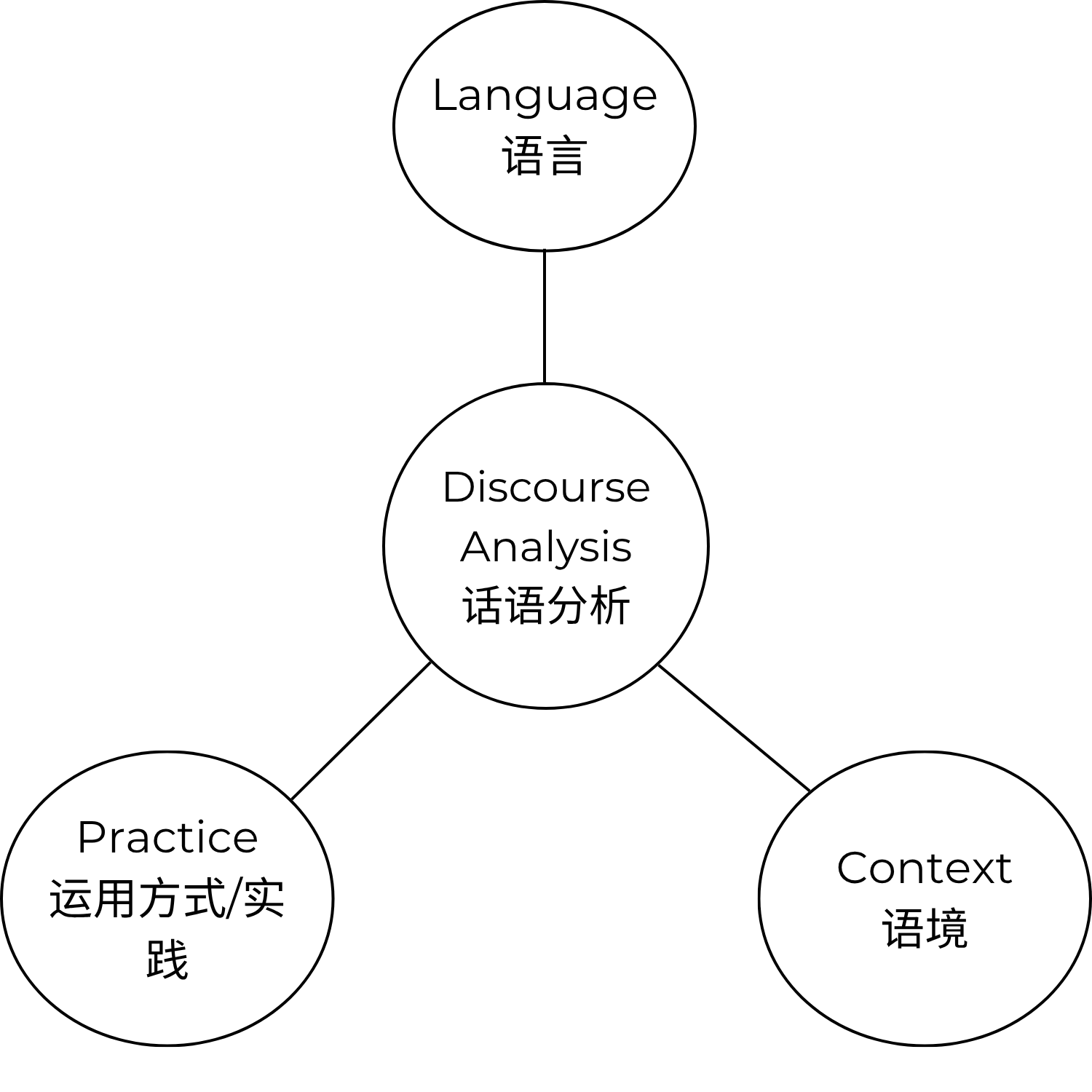

Discourse Analysis(话语分析,简称DA)是一种广泛应用于语言学、社会学、心理学以及教育学等领域的质性研究方法(qualitative research method)。它关注的不仅是语言“说了什么”,更是语言“怎么说”“为什么这样说”,以及这些说法背后所反映的社会、文化与权力关系。换句话说,话语分析让我们看到语言如何在日常交流、媒体文本、政治演讲或课堂互动中“建构现实”(construct reality)。

通过分析语言的使用方式、语境、语气、结构与隐含意义,研究者能够理解人们如何通过语言表达身份、再生产社会规范,甚至维系或挑战权力结构。也因此,话语分析并不仅仅是一种“语言研究工具”,而是一种让我们从语言入手去理解世界运作方式的思维框架。

****如正在浏览的你对历史不感兴趣,想直接知道话语分析应用层面的事情,请跳到下一部分(话语分析小练习)

Discourse Analysis(话语分析)的起源相对我们之后要介绍到的Conversation Analysis(对话分析/CA)和Critical Discourse Analysis(CDA/批判性话语分析)要稍显模糊一些。对于它的起源,不同的来源有不同的说法,但是一个常见的说法是:Leo Spitzer(里奥·斯皮策),一位法国的文体学家和语言学家,第一个提出了类似话语分析的概念并使用了这个方法。Spitzer第一次广为人知的“类”话语分析使用是他在20世纪上半叶研究文学作品的风格、结构、用意等东西上面(被称为文体学/Stylistics),他认为任何的文学作品不仅可以被看作是一个艺术品用来欣赏,同样也可以被作为一个“文字/语言的样本”被剖析和得出一系列丰富的结果。

而斯皮策非常突出的一个分析例子,就是他对于亨利·芭比塞(一名法国小说家)的文学作品中带有“血”和“伤口”等动机的片段,并使用他自己发展出来的“内容元素与语言学特点相平行”方法去分析并解读这些片段。

在斯皮策后,Discourse Analysis(话语分析)一词的广泛使用出现在另一位极具影响力的学者,Zellig Harris(泽利格·哈里斯),的学术工作中。哈里斯最早在今乌克兰出生,4岁时移居美国宾夕法尼亚州的费城,但在他13岁时自己要求去巴勒斯坦居住,在那里生活了一段时间,后到宾夕法尼亚大学任教。哈里斯将自己的毕生献给了语言学,提出并完善了语言学领域中极其著名的“结构语言学”(Structural Linguistics)一理论方法。他在20世纪50年代首次正式提出“Discourse Analysis”这一术语,并在语言学界引起了极大的关注。可以说,他是将“话语分析”从文学研究、文体学的语境中,真正带入现代语言学体系的人。

Harris的研究起点与他所提出的结构语言学(structural linguistics)传统密切相关。他认为,语言不仅仅是词汇与句子的简单堆叠,而是更大层面的结构——“话语”(discourse)——在起作用。也就是说,我们需要分析的不仅是单独的句子,而是句子之间如何衔接、如何形成意义链条。于是,他提出通过系统地分析句子间的“转换关系”(transformational relations)来揭示话语内部的规律。这一思想,后来直接影响了诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky;美国极具影响力的学者和think tank)的生成语法理论(Transformational-Generative Grammar)。事实上,Noam Chomsky也是哈里斯在UPenn(宾夕法尼亚大学)任教时的学生。

不过,与乔姆斯基偏向“理想语言结构”的思维不同,Harris的视角更接近现实语境中的语言使用。他更关注语言如何在“自然语境”中运作——人们如何通过语言组织信息、表达态度、甚至反映社会结构。换句话说,Harris让语言研究从“孤立的句子”迈向“社会中的语言”,为后来的社会语言学(sociolinguistics)、语用学(pragmatics)、乃至批判性话语分析(Critical Discourse Analysis, CDA)奠定了重要的理论基础。

因此,我们可以说,Zellig Harris不仅是“话语分析”一词的提出者,更是现代语言学研究中“从句子到语篇、从结构到社会”的关键转折点。他让语言学开始思考:语言不仅仅是语法系统,更是一种社会行为,一种权力关系的体现。

然而话又说回来了,使用Discourse Analysis的并不只是语言学家!而小编也相信,很多社会科学中需要使用DA的读者可能并不会探索太多DA在语言学层面的应用。事实上,在1960-70年时期,话语分析领域迎来了一个极大的跨学科转变/学科迁移,那就是很多社会科学家将传统的话语分析进行演变和适应并将它应用到了例如社会学、商科、心理学等领域。

这一时期,越来越多的社会学家、人类学家、心理学家乃至教育学者开始意识到:语言不仅仅是表达思想的工具,更是社会现实的建构者,是人类理解世界、协商意义、表达权力与身份的核心机制。

也就是说,话语分析从研究“语言结构”逐渐演变为研究“社会中的语言实践”。语言不再被视为中立的符号系统,而是充满意识形态、权力关系和社会意义的动态过程。这种思维转变让DA与社会科学的研究逻辑完美契合,因为社会科学正是关注“人类如何通过行为与符号共同建构社会世界”。

于是,一系列新的话语分析“分支学派”应运而生。例如,Conversation Analysis(谈话分析/CA)专注于日常对话的微观结构与社会秩序的生成,它关注人们如何通过对话中的轮流发言、语气、停顿等细节体现社会关系与互动秩序。另一个例子似乎Discursive Psychology(话语心理学),它将心理现象视为语言实践的产物,研究人们如何通过语言“建构”情绪、态度与身份。

与此同时,Critical Discourse Analysis(批判性话语分析/CDA)也在这一时期崛起,由Fairclough、van Dijk、Wodak等学者推动,并结合了Michel Foucault(米歇尔·福柯)对于的Critical Theory(批判理论)的贡献以及之前一些欧洲语言学家的学术结晶。CDA强调语言与权力、意识形态之间的紧密联系,主张研究语言如何反映与再生产社会不平等、种族偏见、性别差异与政治权力结构。与前面说到的语言学家哈里斯的时代的结构主义语言学不同,CDA的目标不仅是分析语言结构,更是揭露语言背后的社会机制与意识形态操控。

正是在这样的跨学科发展中,Discourse Analysis真正完成了从“语言学方法”到“社会科学研究范式”的转变。它成为了一种理解社会现实的关键工具,帮助我们看见那些隐藏在日常言语、文本与符号之下的权力网络、身份构建与文化逻辑。

从Harris(哈里斯)到Foucault(福柯),从句法词性到社会、政治、文化,从Discourse Analysis到Conversation Analysis(对话分析)和Critical Discourse Analysis(批判式话语分析),话语分析实现了质的飞跃,也奠定了当代定性研究中不可或缺的方法论基础。

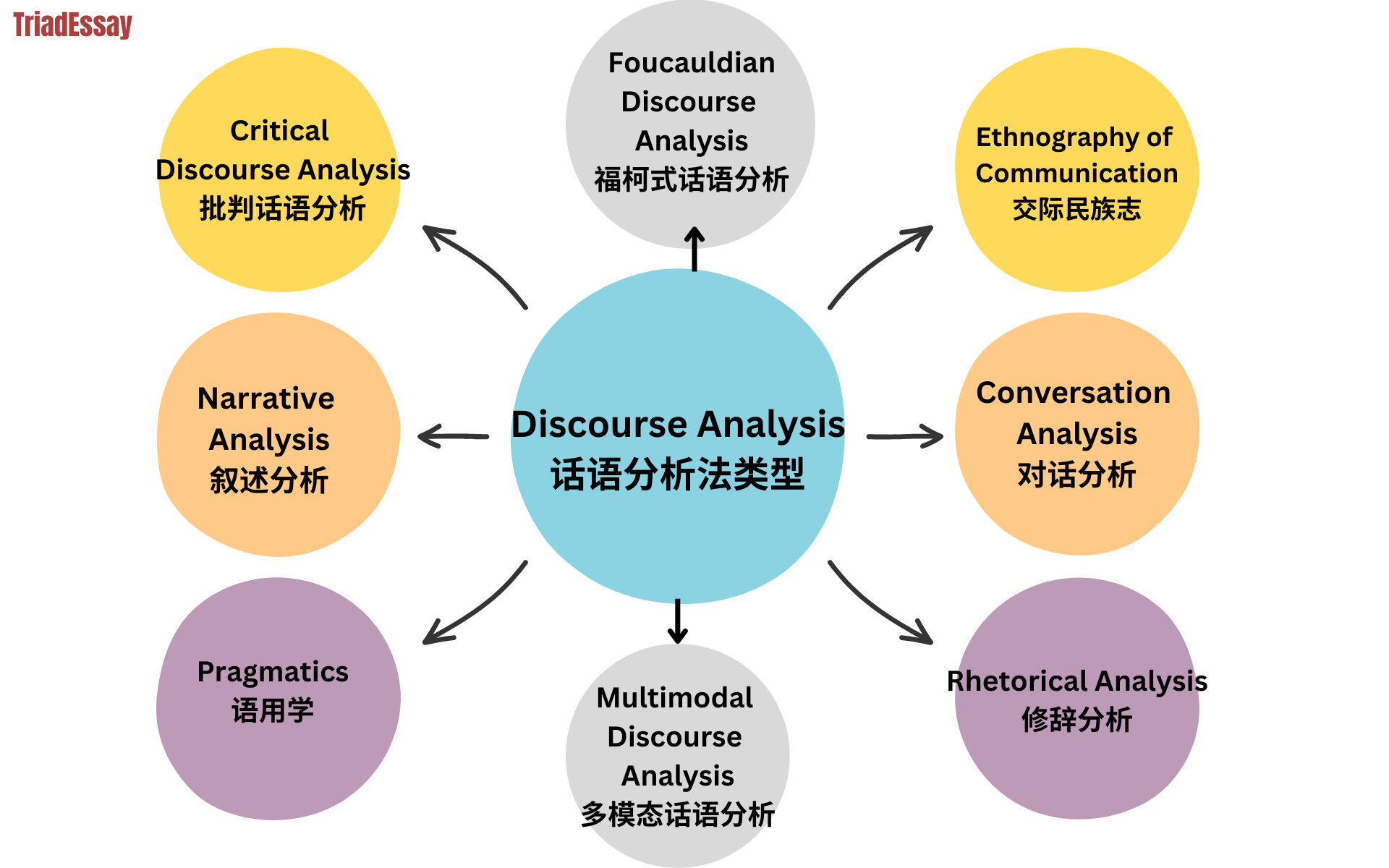

如上文提到,话语分析(Discourse Analysis/DA)从出生之际到现在已经变成了一个跨学科使用的定性分析方法,包含多种研究语言、社会与权力之间关系等研究主题和文本内容。由于该领域的不断发展,不同学者对其分类方式并不完全相同。但是小编在这里归结了几种常见的类型。

下面几种不同类型的DA从不同角度揭示了语言如何参与社会现实的建构。而在读的你也可以查询哪一种是最贴合自己现在所做的研究的,这样可以将分类搞清楚,并且更深入地了解属于自己的那一个话语分析的种类文献、背景、案例资料等。In other words,这些种类提供了关键词线索,一些简单的Google搜索就会给到你更多的资料!

Narrative Analysis(叙事分析)

叙事分析研究人们如何讲述故事,以及这些故事如何塑造我们的世界观。研究者会分析故事的结构、语气、角色关系,以及故事背后的社会功能。例如,研究不同国家的历史课本如何讲述二战——有的强调牺牲与荣耀,有的强调反思与和平。这些叙述不仅传递信息,更在潜移默化地塑造国民身份与价值观。叙事分析中的一个关键概念是 framing(框架),即故事如何通过选取与组织事件来建构意义与价值体系。

Conversation Analysis(会话分析 / CA)

会话分析关注日常谈话的细节——谁先说话、谁回应、停顿多久、笑声出现的时机等等。研究者关心语言如何被用来表达地位、情感或人际关系。一个核心概念是 turn-taking(话轮转换),即交谈者如何轮流说话以维持互动的流畅性。例如,在咖啡馆中,顾客与服务员的互动中往往通过语气、停顿和称呼来建立“友好但非对等”的社交秩序,这种微小的语言差异揭示了社会角色与礼貌策略(politeness strategies)的动态。

Critical Discourse Analysis(批判性话语分析 / CDA)

CDA 探讨语言与社会权力之间的关系,分析语言如何维护或挑战社会不平等。它常用到 power relations(权力关系) 与 ideology(意识形态) 等核心概念。例如,研究澳大利亚新闻报道中关于原住民社区的表述方式——哪些词汇被反复使用、哪些声音被忽略——都可以揭示潜在的文化偏见。CDA 强调研究者不仅要“读懂语言”,更要“读出语言背后的社会结构与权力逻辑”。

Foucauldian Discourse Analysis(福柯式话语分析 / FDA)

福柯式话语分析关注“知识即权力”(knowledge is power)的理念与知识不平等(epistemic asymmetry)。它研究社会如何通过语言定义“正常”与“异常”、合法与非法。这里的重要概念是 discursive formation(话语建构)——社会通过反复的话语实践(discursive practice)塑造真理与权威。例如,研究心理健康领域中从“疯子”到“患者”再到“心理障碍者”的称呼变迁,揭示了社会如何通过语言不断重塑人类经验与社会分类。

Rhetorical Analysis(修辞分析)

修辞分析关注语言的说服与影响功能。它分析作者或演讲者如何通过比喻、排比、情感诉求等手法来影响受众。核心概念包括 ethos(信誉)、pathos(情感) 与 logos(逻辑)。例如,在环保宣传中,“为下一代行动”是典型的情感修辞(emotional rhetoric),通过激发责任感促使公众行动。修辞分析提醒我们:语言的力量往往隐藏在语气、词汇与情感的共鸣中。

Ethnography of Communication(交际民族志)

交际民族志结合语言学与人类学方法,研究语言在不同文化与社会语境中的使用。研究者关注 speech community(言语社群) 与 communicative competence(交际能力) 等概念。例如,研究毛利社区如何在仪式中使用语言与身体动作维系文化传统。通过观察这些交流过程,我们能理解语言不仅是沟通工具,更是文化身份与社会关系的体现。

Pragmatics(语用学)

语用学关注语言在具体语境中的使用与理解。它研究人们如何通过语气、语调、表情或停顿来表达超出字面意思的含义。关键概念包括 speech acts(言语行为)、implicature(含义推理) 和 context(语境)。例如,在会议中,一句“那是个有趣的想法”可能既是赞同,也可能是委婉的否定。语用学帮助我们理解言外之意、语气与文化背景如何共同塑造意义。

Variation Analysis(语言变异分析)

语言变异分析研究不同群体之间语言使用的差异,探讨 indexicality(指示性) 与 sociolinguistic variation(社会语言变异)。研究者考察性别、阶层、地域、教育背景等因素对语言的影响。例如,研究澳大利亚青少年与年长者在社交媒体上的语言差异,可以揭示数字文化如何创造新的语言身份(linguistic identity)与社会归属感。

这些话语分析的分支虽然有重叠,但各自提供了独特的研究视角,并都有相关文献和学术成果支持。

叙事分析与批判性话语分析都关心身份建构;

会话分析与交际民族志都聚焦互动中的社会秩序;

而语用学与修辞分析则帮助我们理解语言如何在微观层面上运作。

虽然这些话语分析的分支看似分布在不同层面——有的聚焦微观的语言结构(如turn-taking、syntax、speech acts),有的聚焦宏观的社会文化议题(如power relations、identity、ideology),但真正的研究价值往往在于将两者连接起来。

例如,在会话分析中,一个人是否打断对方(turn overlap)不仅仅是语用现象,它同样反映了权力动态(power dynamics)——谁有主导话语权、谁被迫沉默。同样,批判性话语分析虽然讨论宏观的意识形态,却往往要从微观语言入手——分析词汇选择(lexical choice)、语态(voice)、情态(modality)这些语言“零件”,来揭示权力如何在语法中被自然化(naturalized through grammar)。

因此,话语分析真正的魅力在于:它让我们看到语言如何既是社会结构的产物,又是社会结构的生产者。语言不是中立的,而是一种“行动”(language as social action)——每一个语气词、每一个停顿,都可能是一种权力的表达,一种社会位置的建构。

总的来说,话语分析法要求使用者不仅要“听别人说了什么”,更要理解“为什么这样说、对谁说、在什么语境下说”。它让语言不再只是词语的排列组合,而是社会、文化与权力的缩影。

请阅读下面这两句话,思考它们的不同含义与社会语气(tone/social meaning):

1:“You should try to speak better English if you want to fit in.” (如果你想融入的话,那你的英语就要努力说的更好)

2:“English isn’t your first language, right? I love how you express yourself!”(英语不是你的母语吧?我喜欢你表达自己的方式!)

谁在说话?(说话者的社会身份可能是什么?比如老师、本地人、同学?)

在对谁说?(对方是谁?他们之间的权力关系是什么?)

在说什么?(这句话表面上是什么意思?隐含意思呢?)

怎么说的?(语气、措辞、情绪、用词选择传递了什么态度?)

**哪一句更具包容性?哪一句可能体现出潜在的权力或歧视?为什么?

同时可以联想到文化中心主义、文化霸权、语言霸权等概念和例子。

句1看似建议,但隐含了对“英语不好者”的评判,体现出语言权力不平等;看似是一句“善意的建议”,但语气中其实带有一种(有意或无意的)隐性歧视(implicit bias)或权力不平等(power imbalance)。换句话说,这句话的潜台词是:“你现在还不属于我们,除非你变得更像我们。

句2语气更柔和,但仍带有“他者化(othering)”——说话者在无意中区分“我们”与“你”;

请阅读下面这两段对话,思考它们的语气、隐含意义以及说话者在“构建自我”和“表达态度”时所使用的语言策略:

A: “I’m not judging anyone, but people really should take better care of their mental health.”(我不是在指责审判谁,但人们真的应该把他们自己的精神健康处理好)

B: “Yeah, I totally agree—some people just don’t want to help themselves.”(是的,我完全同意,有些人就是不想帮他们自己)

谁在说话?他们的身份、立场可能是什么?(朋友、同事、心理健康倡导者?)

他们在谈论谁?这些“people”被如何构建?

表面上在说什么?隐含意思又是什么?

两人之间的对话是支持性的、评判性的,还是在维持社会规范?

哪句话体现了对心理健康的同理?哪句可能在无意中**“责怪受害者”(victim-blaming)**?

A 的话表面上表现出关心,但通过“should”与“but”引入道德评判;B 的回应则强化了这种归责逻辑。两人共同建构了一个“理性健康者” vs “懒惰不自助者”的二元对立。

这说明语言不仅传递信息,也在建构社会身份与价值判断。

请阅读以下两句话,思考它们在语法结构(syntax)、焦点位置(focus position)、以及语言选择(lexical choice)上的差异:

1:“The government increased school funding to improve education.”

2:“School funding was increased by the government to improve education.”

句1的主动结构强调“施动者”(government)及其意图;

句2的被动结构将焦点转向“教育结果”,弱化了政府的责任。

这种句法选择展示了语言的“结构力量”——语序与语法能 subtly 操控信息焦点与责任归属。

请观察以下“低糖低卡饮料”的广告图片

思考问题:

图片和文字分别在表达什么?它们如何相互作用(visual–verbal relationship)?

文案中形容词“light, free, confident”传递了什么社会意义?

图像的姿势、构图、光线(semiotic elements)如何强化了“理想自我”的概念?

这种话语如何通过视觉与文字共同建构“身体”“自我”“消费”的文化理想?

谁是目标受众?这个广告在社会文化层面传递了怎样的价值观?

扩展思考:

图片中的光线与动作传递“自由与自信”,文字强化“理想身体”的符号化想象。

多模态话语分析帮助我们看到——意义不是只通过语言创造的,而是由文字、图像、姿势、空间和色彩等多种模态共同协作完成的社会建构。

很多刚接触话语分析(Discourse Analysis,简称DA)的同学都会问:“那我到底要怎么做一场话语分析研究呢?”

其实,这个问题没有一个固定标准的答案。因为话语分析本身就像一座开放的花园——不同的研究路径(approach)和学科传统(disciplinary tradition)都可以在里面生长出各自的分析方法。甚至大家在一些用同种话语分析方法的论文中也可以看到,结果部分的解读是完全不一样的。这其实也就是定性研究中一个比较常见的问题,包括主题分析法和内容分析法在内的手段。它们与定量分析不一样,不是说直接套线性回归、多元回归、t-test的公式就可以了,虽然有一些主要的步骤,但是每一个研究者的方法都可能有一些细节上的差异。

但为了让你更清楚话语分析的大致研究逻辑,我们可以把整个过程大致分为三个阶段:

1:建立研究方向(Setup)

2:分析与解读(Analysis)

3:总结与呈现(Interpretation)

下面,小编就跟大家一起来拆解这个过程!

首先要做的事情,是选择一个与你的研究问题(research question)最契合的话语分析类型。在这里,小编假设你已经将自己的research question/objective/aim(研究问题和目标)给想出来了。那么想出来后,不同的研究取向会对应不同的分析角度,比如:

在选定路径的同时,大家也要考虑自己的研究语境:你想回答什么问题?你的研究属于语言学、社会学,还是教育学?你只是想探索机理性的话术模式、谈话方式、语法结构,还是想揭示更大的社会文化政治方面的动态?这些研究方向和细节都会影响你接下来要用什么方法。

选好研究方法之后,就要开始“找材料”(收集数据)啦。

不同类型的话语分析会使用不同的数据来源,比如:

重要的是:我们不仅要关注“说了什么”,还要注意“是在什么场合说的、为什么这样说”。也就是说,在收集资料的同时,也要收集语境信息(contextual information)——比如文本的产生背景、媒介形式、目标受众、谈话人之间的关系、以及创作者的意图。

这一步有点像打地基。

大家需要对收集到的文本进行整理与标注(annotation)。

如果是纸本,可以手写批注;如果是电子文本,可以使用Excel或定性分析软件(比如NVivo、Delve等)建立标记系统(tagging system)。

不同取向的研究整理方式也不同:

组织良好的数据能帮助你更高效地找到关键词段,也为最后写报告时的引用(evidence tracking)打好基础。

语言从来不是“孤立的”。

它永远嵌套在一个社会、历史与文化语境中。

所以在真正分析之前,研究者要问:

“这句话是在什么情境下被说出来的?背后反映了什么社会关系、权力结构或文化规范?”

比如,一个研究中世纪文本的学者不会只看字面意思,而会把这些文本放回当时的社会结构、宗教观念或性别秩序里去理解。

在现代社会研究中,这同样适用——尤其是在批判性话语分析(CDA)中,语境几乎是分析的灵魂。比如我们研究一个客服或餐厅服务员与顾客的谈话,那么顾客称呼服务员为“你”,服务员称呼顾客为“您”,再加上他们谈话发生的地方(一个商业性机构场所),和商业组织的服务规范,那么就可以看出来一些关系动态。

接下来,要看看“这段话是怎么组织的”。也就是分析它的结构(structure)。包括段落安排、论证顺序、信号词(signaling words),以及作者如何通过这些形式呈现逻辑与立场。

例如,像“however”、“on the other hand”这样的词语往往暗示比较或对立关系。

而新闻报道中,谁被放在标题、谁被引用、谁被省略,这些结构性的选择其实都暗示了价值取向(ideological positioning)。

所以说,文本结构并非中性,它在潜移默化中“建构”读者的理解路径。

在结构分析之后,研究者要识别出文本中反复出现的discursive statements(话语陈述)与discourse strands(话语链/话语线索)。

所谓“话语陈述”,就是文本中表达某种态度、价值或立场的语言单位。

例如:

“Climate change is a real and serious threat to our planet.”

这样的句子不仅仅在“描述事实”,它同时在“建构社会现实”——在社会中形成共识、划定“正确”的说法。

当多个相似的陈述聚集时,就形成了一个“话语链”(如“气候变化是真实的”“人类活动是主要原因”),共同支撑一个特定的社会立场。

在这一步中,很多研究者会使用不同的分析“镜头”(lenses)以此用一套系统化的方法去切入,常见的“镜头”/视角包括:

这些镜头帮助我们从语言的微观结构,一步步看清宏观层面的社会意义。

到这里,我们就要开始“拼图”了。

将前面从语境、结构、陈述中获得的所有发现综合起来,去回答核心研究问题。

问自己:

“这些话语是如何运作的?它们建构了怎样的社会现实?又反映了怎样的权力关系?”

这一步需要的是洞察力/察觉力、敏感性(sensitivity)、我们研究者自己的反思性/反身性(reflexivity)、对我们自己positionality的思考、与以往文献证据的对比、和跟其他研究者一起来cross-examine(交叉对比)我们得出的解释,而非仅仅罗列主观的证据。

最后,你需要将研究成果以清晰的方式呈现。

可以是学术论文、口头报告,或是多媒体形式。

重点是让读者理解你的发现如何与社会语境、理论框架相呼应。

无论你是在写大学本科/硕士阶段的essay论文还是博士阶段的毕业论文,还是你自己需要发表的科研文章,小编觉得一个结构良好的话语分析结果写作通常包括这些重要的组成部分:

而这一切,都是离不开上面所说的研究者对自身研究、方法论、解读结果的广泛性、有效性、信效度的深度研究以及对以往文献研究的深度发掘。

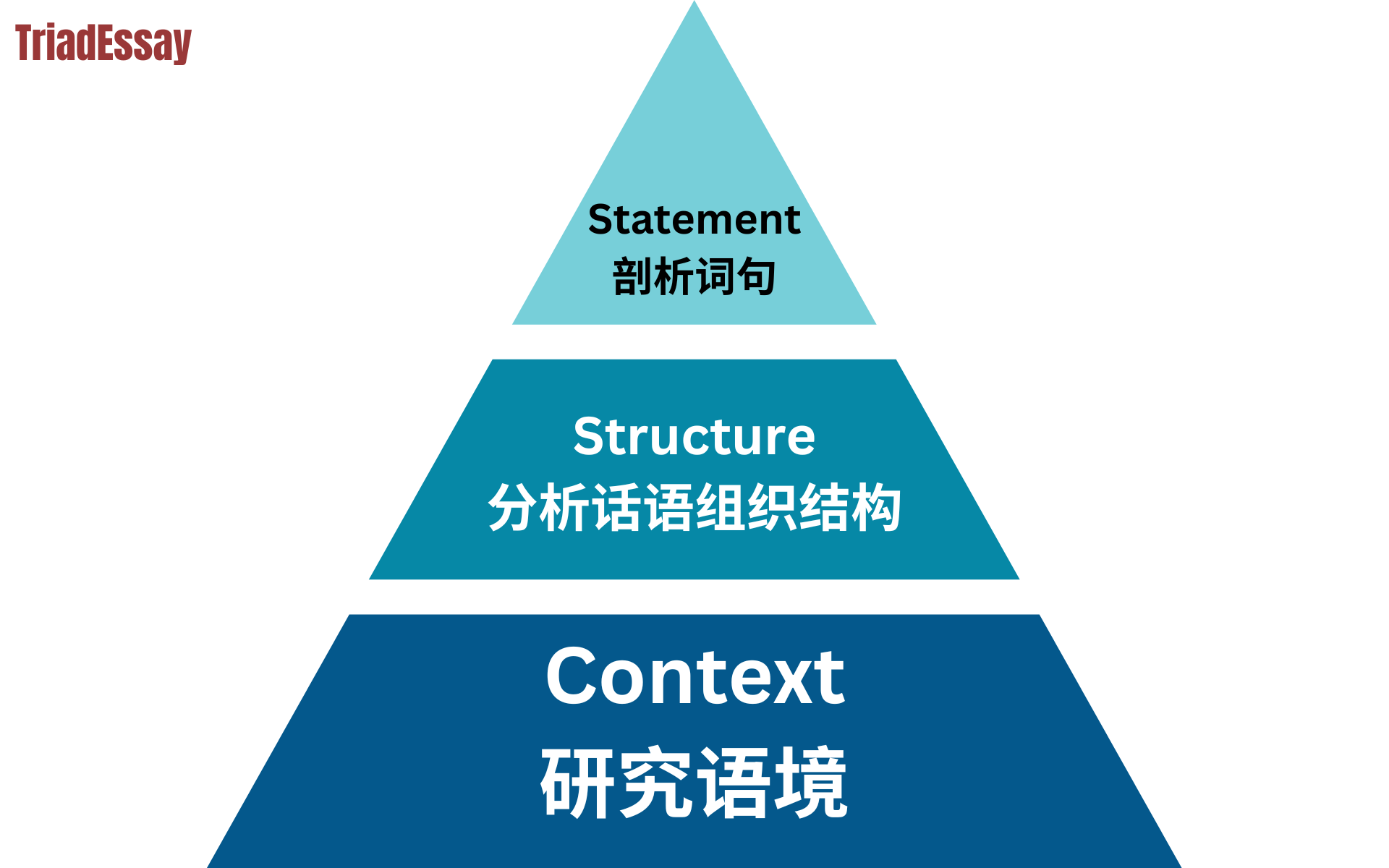

如果用一个图来总结话语分析的逻辑,可以想象成一个“分析金字塔”:

底层:语境(Context)

所有话语都嵌入社会、文化与历史之中。

中层:结构(Structure)

话语的组织方式影响意义与权力关系。

顶层:陈述(Discursive Statements)

具体的语言单位是我们分析的核心,通过不同“镜头”解析其深层意涵。

通过这三层逐步推进,我们既能“看清语言的齿轮”,也能“理解语言背后的社会机器”。

在这里,本期的话语分析博客文章就结束啦!话语分析绝非只看一个简单的博客文章和小攻略就可以变成熟手和专家的。大量的练习、案例分析、真实的话语分析论文阅读和借鉴、以及团队协作是至关重要的。

如大家需要话语分析辅导、定性研究论文代写、NVivo代做、主题分析法辅导/代写、内容分析法辅导/代写,欢迎联系我们!我们下期内容再见:)